※この記事は隅っこのおすすめ書籍を紹介してる意味で、宣伝を含みます

こんにちは、隅っこです。

先日カピバラさんショップに行ったばかりだというのに、比較的近場に限定ショップを見つけてしまって、今月のカピバラさんグッズの増加率がエグイです・・😇

さて、前回の時期で書いたように、今後はもう少し心理学について

「心理学について学んだこと」を発信していこうと思っています。

今回はその第一歩として、自分が今とくに興味を持っている認知行動療法(Cognitive Behavior Therapy : CBT)について書いてみようと思います。

CBTについては講座に参加する前からなんとなく知ってはいたけど・・講座で紹介された書籍を読みながら最初から最後までちゃんとワークをやってみたら、あまりの面白さにワークが止まらなくなった・・・。

今回大いに参考している書籍は以下です。

基本的な用語について、ニュアンスとか考え方まで含めて解説してくれるから、CBTの初心者さんはもちろん、心理学詳しくない人でも楽しみながら深く理解出来て、ものすごくお勧め(*´艸`*)

CBTについて、学んだことを全部書こうとすると、恐ろしく長い記事になってしまうので、今回はCBTの基本的な”考え方”についてのみ書いていきます。

歴史とか、ワークやってみての感想とかは後日改めて別記事を作成予定(特にワークの感想とか、やってみるときのポイントとかの記事は、近日公開予定)。

認知行動療法の基本的な考え方について

そもそも、認知行動療法(CBT)ってなに?

認知行動療法(Cognitive Behavior Therapy : CBT)というのは、心理療法の一種です。

心理療法と言ってもたくさんある(現時点で数百種類あるらしい)のですが、その中でも恐らく一番有名な部類の心理療法だと思います。

もともとはアーロン・ベックさんが「うつ病」の治療を目的として始めたものが発展していった、という流れのようで、現在でも精神医学の領域で多く取り入れられています。

たぶん、日本の精神科で心理療法っていったら、CBTのことを指すんじゃないだろうか・・。

(一応条件満たせば、保険診療の対象にもなるし。)

CBTの目指すもの

ここからは、伊藤絵美さんの書籍を引用しながら、CBTの基本的な考えを解説していきます。

CBTの一番の目的は「ストレスのかかる場面に遭遇したとき、自分自身で対処できる術を身に付けること(伊藤先生風に言うなら”セルフヘルプ”)」です。

勘違いしてほしくないんですが、これは「自分一人でなんでもやれ!」って言ってるわけではありません。むしろ「適切に人を頼れるようになる」とかの、”他者を頼れるようになること”も対処術に入ります。

認知と行動に焦点を当てるのが特徴

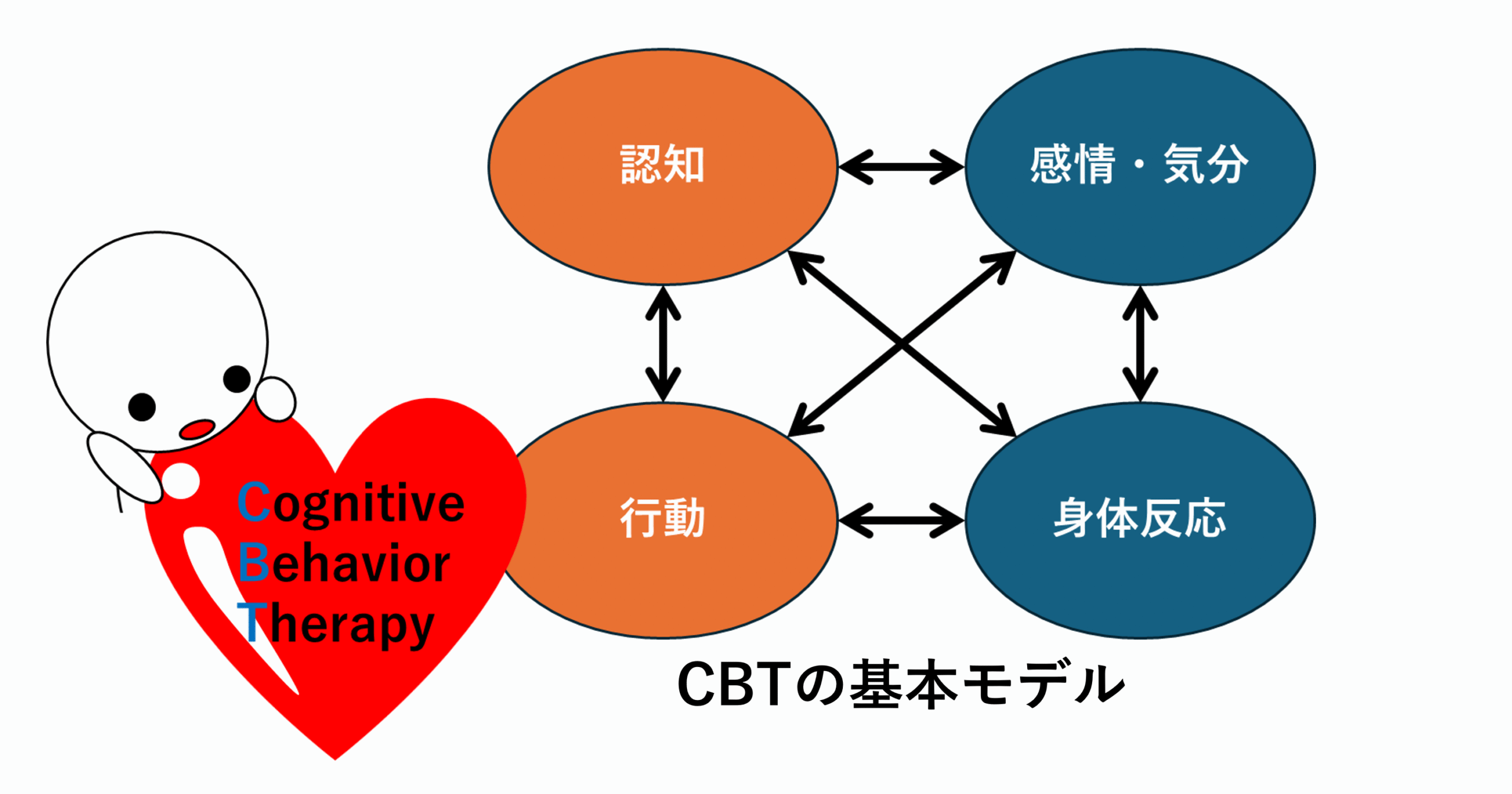

そして、CBTの大きな特徴は「認知」と「行動」の二つに焦点を当て、そのセルフヘルプを実現していこう、と考えるところです。

と、いきなり言われても意味が分からないと思うので、もう少し説明します(;´∀`)

「認知」というのは

頭の中の現象として私たちが体験していること

世界一隅々まで書いた認知行動療法・認知再構成法の本

を指します。

文字で表現されるような思考だけじゃなく、「イメージ」とか「知識」とかも”認知”に含まれます。 私は特に「視覚情報」が頭に残りやすいので、イメージが脳内に浮かぶことも多いですが、CBTではそれも「認知」として取り扱うことが可能です。(詳しくは書籍を読んでみてね。)

そして、「行動」というのは

ふるまい、実際の動き

世界一隅々まで書いた認知行動療法・認知再構成法の本

のことを指しています。

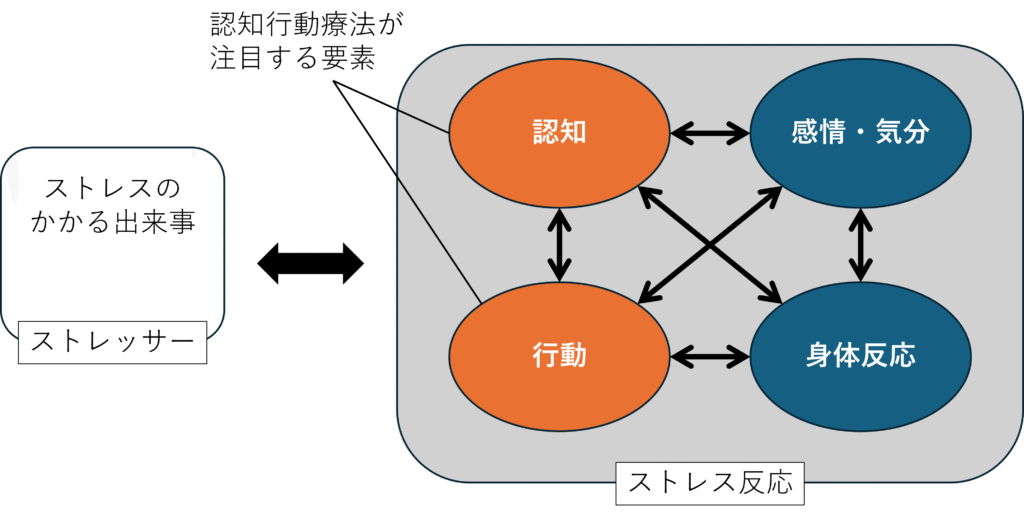

以下はCBTの基本的な考え方のモデルです。

なにか出来事(ストレス)があったとき、人はそれに対して反応をします。

CBTでは、その反応を「認知、感情、行動、身体反応」の4つに区分して、それらが”相互作用”しあうと考えます。

そして、相互作用しあってる要素のうち、「感情・気分」とか「身体反応」は人が思い通りに制御するの難しい。

でも、「認知」とか「行動」なら、まだ意識を向けたり選択する余地があるから、そっちに注力しようぜ。

っていうのが、CBTの基本的な考え方です。

大雑把な概念だけ書いていても、ピンとこないと思うので、例を示しますね。

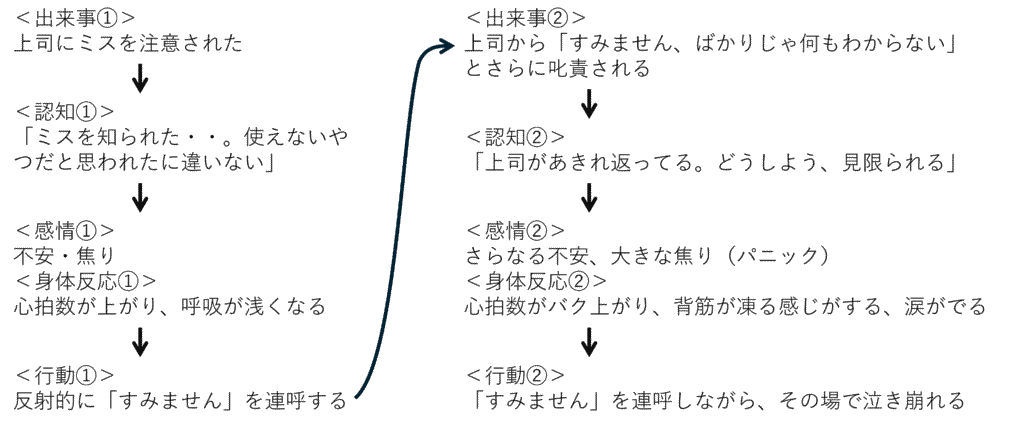

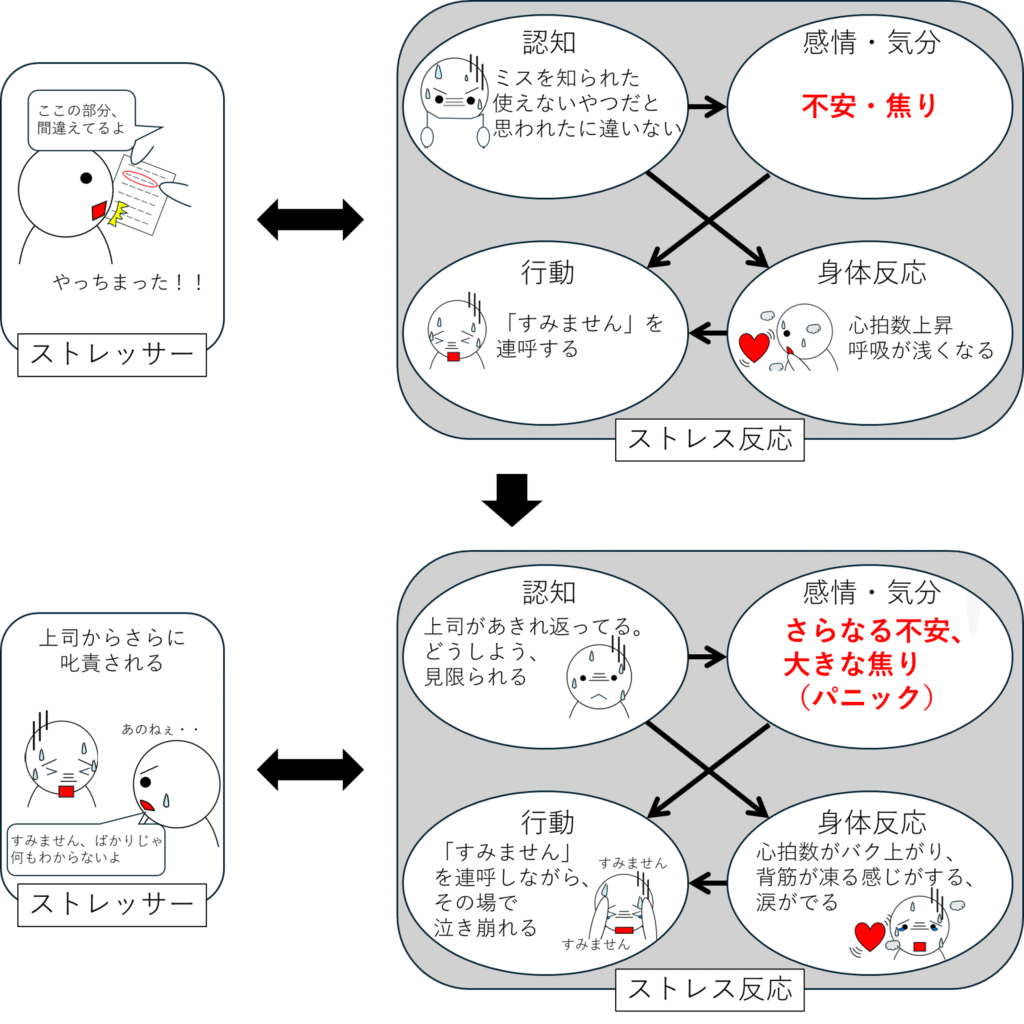

例えば上司からミスを注意されたAさんがパニックになって、最終的に泣き出してしまった、というケースを考えます。

一連の出来事を、出来事とストレス反応群にわけて考えたら、下図のようになったとします(一例です)。

これをCBTの基本モデルに当てはめると以下のようになります。

外部環境と「認知、感情、行動、身体反応」のそれぞれが、作用しあっているのがわかりますよね。それも、今回のケースだと相互作用の仕方が「ネガティブのスパイラル」になってしまっています。

CBTでは、こういったネガティブのスパイラルを「認知」と「行動」に働きかけることで止めよう、と考えます。

認知と行動に絞る 理由は「感情や身体反応は、生理的なものだったり、自然と湧き上がってくるもので、制御できない」から。

「ダメな奴だと思われた」と感じたら不安になったり、不安や焦りを感じて心拍数が上がたりって、ごく自然でしょうがないこと。

そこに対して 「こんなこと程度で不安になるな」とか「心拍数あげるな」とか言われても、できれば苦労しないわ!!っていう話ですよね。

そこじゃなくて、上司に注意された=「使えないやつだと思われたに違いない」 と直結してしまっている認知部分や反射的に謝ってしまうという行動の部分をもう少し変えていけたら、パニックで泣き崩れる以外の行動や展開にできるんじゃない?というアプローチする。

これがCBTの一番の特徴だと思います。

”認知行動”療法にまつわる(隅っこもしていた)誤解

・・ということで、ここまでは世間的にもよくされる説明を書いてきたのですが、ここまでの説明だけだと、少し”誤解”を生んでしまうかも・・、と個人的には思ってます。

というか、お恥ずかしながら私自身、うっすらと誤解を抱いてました。

誤解①:不健全な認知を正しくするためのものだよね

ここまで述べてきたように、CBTでは認知行動療法という名称の通り「認知」と「行動」の二つに焦点を当てていきます。

でも

「あなたの認知が間違ってるから、直しなさい」

と言っているわけでもなければ

「あなたの認知とか行動が変われば、問題は解決するんだ」

と言っているわけでもありません。

本来、人の認知に対して、「間違っている」とか「正しい」とかの判断なんてできません。

傍から見たらいびつでも、それはその人が生き抜いていくためには必要な考え方だったというケースがほとんどだと思います。

「認知の歪み」というCBT由来の概念がありますが、近年のCBTでは「あなたの認知は間違ってます、みたいにジャッジするような印象を与えてしまうから、”歪み”って言い方やめない?」という流れになっており、「非機能的認知」と呼ぶように変わってきています。

「間違ってるとかじゃなく、少なくとも今の環境の中ではその認知によって”あなた自身”が苦しくなっちゃってるよね。」ってニュアンスですね。

つまりCBTは、「間違っている認知を改める」のではなく、「認知や行動を自分が少しでも楽になるように広げていこう」というのを目指しているんです。

誤解②:「問題解決をしたいなら、認知か行動を変えろ」ってことでしょ?

CBTでは「外部環境、認知、感情・気持ち、行動、身体反応」の相互作用による悪循環を断ち切ろう、と考えます。

この悪循環を断ち切るためであれば、どこからメスを入れてもかまいません。

要は「環境変えて問題解決するなら、それで万事OK」です。

この件については、参考にしている伊藤先生の書籍にもはっきり書いてあります。

CBTなんて面倒くさいことをしなくても、環境や状況が変わってくれば(環境や状況にハサミが入れば),悪循環は解消されます。環境調整の意味はそこにあります。

世界一隅々まで書いた認知行動療法・認知再構成法の本

要は「その場から離れることで解決できるなら、それでもええやん」ってことですね。

だから「環境に適応できない、あなたの側に問題がある」とか、「環境に適応するために、認知や行動を変えていくことが正義」と言っているわけでは、決してありません。

環境調整以外にできることとして、認知と行動があるよね、っていうことを提案しているのがCBTです。

心理療法において最も大切なこと

カウンセリング講座に通ったり、伊藤先生の書籍を読んだりして思ったのは、CBTにしろ他の心理療法にしろ、一番大切なのは「相談者さん(クライエントさん)自身が、少しでも何か変えていきたい、解決していきたいと、本心で感じている問題を取り扱う」ってことです。

世間一般とか常識とは違うからとかじゃなくて、相談者さん自身が「自分のこの部分が少し変わると、自分がちょっとでも楽になる」って思う問題を取り上げる。

決して「あなたのその考え方は変えた方がいい。その方があなた自身が楽になる」とか、治療者の側が決めてはいけない。

それは自分自身の経験を振り返ってもそう思います。

伊藤先生の書籍に出会う前に、CBTのワークを簡易的に自分でやってみたこともあります。

でも、「自分の認知が偏ってるから、矯正しなくちゃいけないんだ」って言うのが根底にあったから、全然楽にならなくて、なんなら自己否定的な感情が生じていたりしました。

もうすこし踏み込んだ本音を言うなら・・「なんだかんだ言って、心理療法ってこちらを矯正するためのものでしょ。結局こっちがおかしい、って言ってるようなものじゃん」って、どこか冷めた目で見ていた気もします。

半分拗ねてるみたいな、自己否定の根拠にするみたいな、そんな気持ちでやっても、そりゃうまくいかないよね(;´∀`)

だから、もし皆さんがCBTのワークを自分でやってみたり、周りの人に勧めたりするときは、「本人(自分)は、本当にその問題を扱いたいと思っているのか?」というのを考えてみてもらえると嬉しいです。

これから心理学や心理療法を学んでいくうえで、私自身もこの視点を忘れないよう、気を付けていきたいと思います。

コメント

バッチリ説明できてますね~。例えもバッチリ。うまくまとめるな~

?!?!Σ(゚Д゚)

すみません!!今更気づいた!!!!

ありがとうございます~。先生がよかったからですかね(*´艸`*)